Биология - Чума - Инфицирование

09 февраля 2011Оглавление:

1. Чума

2. История

3. Инфицирование

4. Симптоматика

5. Лечение

6. Лечение

7. В литературе

Возбудитель чумы устойчив к низким температурам, хорошо сохраняется в мокроте, но при температуре 55 °C погибает в течение 10—15 мин, а при кипячении — практически немедленно. Попадает в организм через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта, конъюнктивы.

По основному носителю природные очаги чумы подразделяют на сусликовые, сурочьи, песчаночьи, полевочьи и пищуховые. Помимо диких грызунов, в эпизоотический процесс иногда включаются так называемые синантропные грызуны, а также некоторые дикие животные, являющиеся объектом охоты. Из домашних животных чумой болеют верблюды.

По некоторым современным данным, Y.pestis является облигатным паразитом, обитающим в почвенных одноклеточных организмах, то есть природный резервуар возбудителя чумы — это совокупность одноклеточных организмов — биологических хозяев Y.pestis. Инфицированные грызуны должны рассматриваться не как природный резервуар чумы, а как индикатор сдвига в экологии одноклеточных организмов — естественных хозяев Y.pestis. Те территории, на которых возбудитель чумы поддерживается эпизоотиями среди грызунов, следует рассматривать, как вершину айсберга чумы. Это позволяет сделать предположение о том, что Y.pestis в организме человека и грызунов проявляет вирулентность в виде локального феномена — способности пролиферировать в клетках белой крови. При этом Y.pestis использует те же механизмы специализации, которые позволяют ей поддерживаться среди почвенных одноклеточных организмов — исторических предшественников фагоцитов. Так как жизнь или смерть случайно инфицированного теплокровного организма ничего не значит для поддержания такого паразита в природе, то его вирулентность не лимитируется необходимостью сохранения жизни своим жертвам.

В природном очаге заражение обычно происходит через укус блохи, ранее питавшейся на больном грызуне, вероятность заражения значительно возрастает при включении в эпизоотию синантропных грызунов. Заражение происходит также при охоте на грызунов и их дальнейшей обработке. Массовые заболевания людей возникают при прирезке больного верблюда, снятии с него шкуры, разделке, переработке. Инфицированный человек в зависимости от формы заболевания в свою очередь может являться передатчиком чумы воздушно-капельным путём или через укус отдельных видов блох.

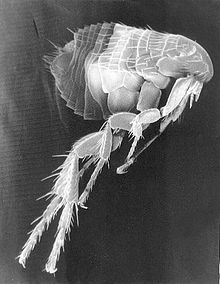

Блохи являются специфическим переносчиком возбудителя чумы. Это связано с особенностями устройства пищеварительной системы блох: перед самым желудком пищевод блохи образует утолщение — зоб. При укусе заражённого животного бактерия чумы оседает в зобу блохи и начинает интенсивно размножаться, полностью закупоривая его. Кровь не может попасть в желудок, поэтому такую блоху перманентно мучает чувство голода. Она переходит с хозяина на хозяина в надежде получить свою порцию крови и успевает заразить достаточно большое количество людей, прежде чем погибнет.

При укусе заражённых чумными бактериями блох у человека на месте укуса может возникнуть папула или пустула, наполненная геморрагическим содержимым. Затем процесс распространяется по лимфатическим сосудам без проявления лимфангита. Размножение бактерий в макрофагах лимфатических узлов приводит к их резкому увеличению, слиянию и образованию конгломерата. Дальнейшая генерализация инфекции, которая не является строго обязательной, тем более в условиях современной антибактериальной терапии, может приводить к развитию септической формы, сопровождающейся поражением практически всех внутренних органов. Однако с эпидемиологических позиций важнейшую роль играют «отсевы» инфекции в лёгочную ткань с развитием лёгочной формы болезни. С момента развития чумной пневмонии больной человек сам становится источником заражения, но при этом от человека к человеку уже передаётся лёгочная форма болезни — крайне опасная, с очень быстрым течением.

Просмотров: 21526

|

|