Биология - Антидепрессанты - История

08 февраля 2011Оглавление:

1. Антидепрессанты

2. История

3. Классификация

4. Классы антидепрессантов

5. Показания к применению антидепрессантов

6. Особенности действия

Выделение антидепрессивных средств в самостоятельную фармакологическую группу произошло в 1950-х годах с открытием синтетических препаратов ипрониазида и имипрамина, обладающих тимоаналептическим действием. До этого времени в качестве антидепрессантов использовались различные природные опиаты и синтетические амфетамины, которые исчезли из употребления в связи с большим количеством побочных эффектов, а также алкалоиды, выделяемые из растений раувольфия, и зверобой, которые в настоящее время отнесены к другим фармакотерапевтическим группам.

Алкалоиды

Растения, содержащие алкалоиды, с древнейших времён использовались человеком в лечебных целях. В 1950-е годы психофармакологи приступили к активному изучению индольного алкалоида резерпина, выделенного из растения раувольфия, проявившего нейролептическую активность. Некоторое время резерпин применяли для лечения психических заболеваний, однако в последующем внимание психофармакологов было обращено на другое производное индола — β-карболин. За период 1952—1962 гг. карболинам в мировой литературе было посвящено более 300 публикаций.

В 1921 году У. Г. Перкин с сотрудниками при попытке синтеза производных β-карболина из индол-2-карбоновой кислоты неожиданно получил первое производное пиразиноиндола, однако сведений о биологической активности указанного вещества в то время получено не было. В 1960-х годах это соединение послужило основой для синтеза во ВНИХФИ оригинального отечественного антидепрессанта пиразидол.

Со времён античности при лечении депрессий, бессонницы и тревожности применялись препараты зверобоя: экстракты, настойки, отвары и т. п. Алкалоиды зверобоя и сегодня используются для терапии депрессивных состояний. Впервые препараты зверобоя были лицензированы по показаниям депрессии, бессонницы и тревожности в 1998 году в Германии и Австрии и сразу же завоевали популярность, в 1999 году получив лидерство по объёму лекарственных продаж. Согласно результатам клинических исследований, эффективность их при лёгких и умеренных депрессиях сопоставима с эффективностью стандартных антидепрессантов. Лишь при тяжёлых депрессиях зверобой, по-видимому, уступает стандартным антидепрессантам по тимолептической активности. Препараты зверобоя отличаются лучшей безопасностью и переносимостью; побочные эффекты, приводившие к отмене препарата, в клинических испытаниях встречались реже. Тем не менее, при его приёме могут возникать усталость, беспокойство, спутанность сознания, желудочно-кишечные расстройства, сухость во рту, покраснение кожи, зуд, фотосенсибилизация. Как и при применении других антидепрессантов, возможно развитие маниакальных состояний у пациентов, страдающих биполярной депрессией.

Конкретные лекарственные формы зверобоя могут значительно отличаться от тех, которые изучались в клинических испытаниях.

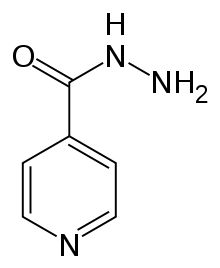

Ипрониазид и имипрамин

В 1951 году в Нью-Йорке были начаты клинические испытания двух новых противотуберкулезных препаратов — изониазида и ипрониазида. Сначала этим испытаниям были подвергнуты только больные с плохим прогнозом, однако и у них препараты доказали высокую эффективность. Кроме того, исследователи отметили, что больные при лечении этими препаратами испытывали легкое возбуждение, начинали демонстрировать избыток сил, а некоторые даже стали нарушать общественный порядок в больнице. Препараты показались интересными мировому медицинскому сообществу, их стали активно обсуждать. Заинтересовались и влиянием препаратов на настроение больных. В 1952 году французский психиатр Жан Делей сообщил о положительных результатах лечения депрессии изониазидом. В том же году вслед за Делеем американский врач Макс Лурье решил попробовать использовать изониазид для коррекции депрессивного состояния. На следующий год Лурье и его коллега Гарри Зальцер сообщили, что в 60 % случаев препарат оказался эффективным и с успехом корригировал депрессию. М. Лурье и Г. Зальцер впервые предложили назвать этот эффект антидепрессивным.

Несмотря на то, что изониазид — это первый синтетический антидепрессант, механизм его действия на сегодняшний день неизвестен. Предполагают, что он блокирует фермент диаминоксидазу, а также имеет слабое ингибирующее влияние на моноаминоксидазу А.

За несколько лет до открытия американцев, в 1948 году, в лабораториях швейцарской фирмы «Geigy» был синтезирован родоначальник группы трициклических антидепрессантов — имипрамин. В 1950 году начались его клинические исследования, однако вплоть до 1954 года препарат не использовался в клинической практике, пока впечатляющие результаты, полученные при применении близкого по химическому строению трициклического соединения — антипсихотика хлорпромазина, не привлекли к нему внимания. С 1954 по 1957 г. имипрамином лечили более 500 больных в клинике Р. Куна в Швейцарии. Позднее имипрамин вошёл в широкое применение, были синтезированы его дженерики.

Первые синтетические антидепрессанты были внедрены в медицинскую практику в середине 1950-х годов и отпускались только по рецепту врача. Тогда считалось, что депрессией страдают только 50—100 человек из миллиона человек населения, поэтому фармацевтические фирмы не проявили выраженного интереса к антидепрессантам. Продажи этих препаратов в 1960-х годах были несравнимы по объему с продажами антипсихотических и бензодиазепиновых препаратов.

Новые поколения

В 1960-х годах появились селективные ингибиторы моноаминоксидазы, а также селективные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина. В дальнейшем основным направлением в создании новых антидепрессантов являлось уменьшение побочных эффектов, а также усиление основных. Это достигается путем увеличения селективности действия препаратов на «нужные» рецепторы. В 1990-х годах были синтезированы препараты селективного действия, которые имели меньше побочных эффектов.

Отечественные антидепрессанты

Советская фармацевтика старалась не отставать от достижений зарубежных психофармакологов. После открытия ипрониазида и имипрамина в конце 1950-х годов во Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте им. Серго Орджоникидзе начались работы по воспроизведению данных препаратов. Ипрониазид был воспроизведён в СССР под торговым названием «Ипразид», а имипрамин под торговым названием «Имизин». Промышленный выпуск имизина был начат в 1964 году.

Незадолго до этого, в 1963 году, Фармакологический комитет СССР рекомендовал к применению в медицинской практике в качестве антидепрессанта препарат «Гемофирин», представляющий собой 0,2 % раствор гематопорфирина, получаемый из эритроцитов крови человека. Являясь биологическим катализатором, гемофирин оказался эффективным при астенических, астено-ипохондрических и астено-депрессивных состояниях различного генеза. Вместе с тем сравнительно небольшой срок годности готового препарата, а также достаточно быстрое появление синтетических антидепрессантов не позволили ему сыграть заметную роль в лечении депрессий. В 1980-х годах применение гемофирина прекратилось в связи с выявлением случаев заражения препаратов крови вирусом иммунодефицита человека.

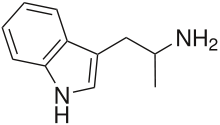

Проводимые во ВНИХФИ систематические исследования психотропных веществ и работы по синтезу алкалоидов позволили советским учёным создать оригинальное лекарственное средство индопан, возбуждающее центральную нервную систему и применяемое при лечении депрессивных состояний, которое по своему классу относится к неизбирательным ингибиторам МАО. Индопан был разрешён к применению в медицинской практике и промышленному производству в СССР в 1964 году. Из-за серьёзных побочных психоделических и галлюциногенных эффектов индопан не получил широкого применения и в настоящее время не производится. С 1970 года в качестве антидепрессанта в отечественной практике использовался нейролептик карбидин.

Первым оригинальным отечественным антидепрессантом трициклической структуры является азафен, которому впоследствии ВОЗ присвоила международное непатентованное название пипофезин. Азафен разработан во ВНИХФИ в лаборатории синтеза противотуберкулёзных соединений под руководством М. Н. Щукиной и изучен в лаборатории фармакологии под руководством М. Д. Машковского. Разрешён к медицинскому применению в СССР с 1970 года. Препарат нашёл широкое применение при лечении различных депрессий и невротических расстройств, особенно эффективен при депрессиях лёгкой и средней тяжести. Азафен обычно хорошо переносится, что позволило применять его в амбулаторной практике, а также в качестве «долечивающего» средства после лечения другими антидепрессантами. Редко — преимущественно в начале терапии или при высоких дозах — присутствуют такие побочные эффекты, как слабость, усталость, сонливость, нарушение концентрации внимания, тахикардия, головная боль, сухость во рту, тремор, головокружение, снижение полового влечения. Обладает седативным действием; характерные для других трицикликов холинолитические и кардиотоксические побочные эффекты отсутствуют. В 1996 году производство препарата в России было прекращено в связи с отсутствием сырья для его изготовления. С 2005 года производство азафена в России возобновлено.

К несомненным достижениям отечественных психофармакологов следует отнести разработанный во ВНИХФИ М. Д. Машковским и Н. И. Андреевой препарат пиразидол, впоследствии получивший международное непатентованное название пирлиндол. Пиразидол разрешён к медицинскому применению в СССР с 1975 года. Пиразидол является тетрациклическим соединением, производным индола, избирательно ингибирующим МАО-А. Особенность действия пиразидола — сочетание тимолептического эффекта с регулирующим влиянием на ЦНС. Кроме того, пиразидол оказывает ноотропное действие, улучшает познавательные функции. Побочные эффекты, как правило, выражены слабо. Пиразидол выпускается в России и по сей день.

Следует отметить, что азафен и пиразидол имеют невысокий уровень доказательности: в отношении пиразидола положительный результат РКИ получен на ограниченной популяции пациентов; в отношении азафена имеются лишь данные неконтролируемых исследований.

Просмотров: 40667

|

|