Биология - Калан - Экологические аспекты

09 февраля 2011Оглавление:

1. Калан

2. Изучение и классификация

3. Описание

4. Распространение

5. Поведение каланов

6. Экологические аспекты

7. Каланы в культуре человека

Естественная среда обитания, роль в природе

Каланы играют очень важную роль в экологии океана, контролируя количество морских ежей. Бесконтрольное размножение этих беспозвоночных приводит к уничтожению морских водорослей, что, в свою очередь, имеет каскадный необратимый эффект для морской экосистемы. Удавшийся опыт по переселению каланов в Британскую Колумбию имел огромный положительный эффект для экосистемы побережья.

Каланы поддерживают миролюбивые отношения с большинством других морских млекопитающих, включая котика, нерпу, ларгу, тюленя и сивуча. Хотя калан выходит победителем даже из сражения с морскими котиками, которые вдвое превышают его по весу и размеру, в обычных природных условиях они не конфликтуют. Реальными врагами каланов являются три вида животных: косатка — основной охотник за каланами, полярная акула и в некоторых районах бурые медведи, причём в последнее время полярная акула в Тихом океане уже не наблюдается.

Основной пищевой конкурент калана — ларга, частичные конкуренты — некоторые виды морских птиц и треска. Чайки часто выступают «нахлебниками» у каланов, подбирая добытых и распотрошённых ими моллюсков или остатки морских ежей и крабов. Старые и больные каланы часто выходят на берег, поэтому трупы этих животных часто оказываются на берегу. В естественных условиях санитарами, поедающими мёртвых каланов, выступают песцы и медведи.

Массовое истребление XVIII—XIX веков

Исторически Российская империя активно участвовала в торговле пушниной. Ещё со времён Киевской Руси на территории будущей Московии обитали восточно-славянские племена, специализировавшиеся на звероловстве, что было связано с природными особенностями местности. С XVI века в связи с возникновением торговли с Европой важнейшей статьёй дохода казны России становится пушнина. В связи с этим российское правительство предпринимало ряд регулярных и целенаправленных усилий по экспансии на восток, расширяя ареал охоты на различных животных, обладающих ценным мехом. В середине XVIII века после присоединения Камчатки, морские офицеры Витус Беринг и Алексей Чириков получили задание картографировать восточный берег Камчатки и исследовать возможные морские пути в Америку и Японию. Во время Второй Камчатской экспедиции в 1740 году судно Беринга потерпело крушение на одном из Командорских островов, и его команда была вынуждена провести на этом острове зиму. За время зимовки моряки регулярно охотились на «Морского бобра» — калана, который в то время чрезвычайно доверчиво и дружелюбно относился к человеку и становился лёгкой добычей. Экспедиция через год доставила в Санкт-Петербург свыше 900 шкурок каланов, добытых на острове Беринга. Мех калана, поступивший, в частности, на аукционы Лондона, за свои прекрасные качества был немедленно очень высоко оценён в Европе, и добытые шкурки окупили всю экспедицию. С этого момента начался регулярный и бесконтрольный отлов каланов по всей зоне его обитания: на Командорских островах, на Камчатке, на Курильских островах и на Аляске. В 1799 году с целью расширения добычи меха калана и контроля над поступлениями доходов в государственную казну была образована специальная полугосударственная Русско-американская компания, специализировавшаяся на добыче пушнины. Компания получила в качестве надела восточное побережье Америки от Алеутских островов до Калифорнии, а также большие участки на восточном побережье Евразии для охоты. Русско-Американская компания основывала форты в наиболее благоприятных для охоты местах и организовывала транспортировку добытых шкурок в Европу, Азию и Россию.

С другой стороны, III экспедиция Джеймса Кука, которая исследовала Аляску в поисках северного пути из Тихого океана в Атлантический океан, добыла несколько шкурок калана в 1778 году. На обратном пути, в 1779 году Кук погиб на Гавайских островах, однако его команда, зайдя в китайский порт Кантон, выяснила, что китайцы согласны платить за шкурки каланов огромные деньги. После распространения этого известия к истреблению каланов подключились англичане и американцы.

Русские, англичане, американцы и японцы столкнулись в жестокой борьбе за шкурки каланов и в течение более 100 лет буквально опустошали места обитания зверя. В конце XIX века на Камчатке, например, уже не могли найти ни одного калана, камчатские топонимы «Бобровое море», речка «Каланка» и другие были забыты. К началу XX века популяция калана настолько снизилась, что его добыча стала очень затруднительной. Японцы, например, в начале XX века использовали уже совершенно отчаянные способы добычи зверя, обливая большие участки воды и прибрежной полосы нефтью, керосином или креозотом, таким образом, сгоняя каланов в расставленные сети. Каланы сохранились лишь в тех местах, где были плохо досягаемы для человека из-за погодных и мореходных условий. В начале XX века наибольшая популяция каланов сохранилась на труднодоступном, скалистом и необитаемом острове Медный.

|

|

|

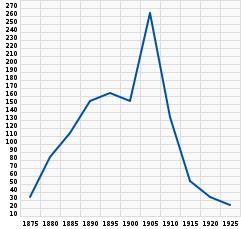

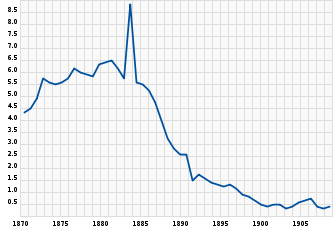

| Добыча каланов на Командорских островах в штуках в период с 1870 по 1924 годы. | Поступление шкурок каланов на аукционы Лондона в период с 1871 по 1910 годы в тысячах штук. |

В результате массового истребления каланов за 130 лет к началу XX века популяция животного сократилась с нескольких сот тысяч особей до менее чем двух тысяч каланов, разбросанных мелкими группками по огромной территории.

Охрана каланов

В 1911 году, когда всем участникам «большой охоты» стало очевидно, что положение каланов стало катастрофическим, наконец, было подписано первое международное соглашение о запрете охоты на каланов. В 1913 году был создан первый заповедник для охраны места обитания калана. СССР запретил охоту на каланов в 1926 году, а Япония — окончательно в 1946 году. В 1972 году был принят международный Закон об охране морских млекопитающих, который ещё более ужесточил международное право в этом вопросе. Охота на каланов, таким образом, была запрещена во всех регионах мира. Благодаря принятым мерам, с середины XX века популяция каланов ежегодно возрастала на 15 %, достигнув к 1990 году примерно пятой части от первоначального размера. В период с 1990 по 2007 годы рост популяции практически не происходил.

Современные экологические проблемы

Несмотря на меры, предпринятые для прекращения охоты на каланов, в настоящий момент популяция каланов перестала увеличиваться. Причиной этому, по мнению учёных, является ряд экологических проблем. Плотность населения людей в местах обитания каланов регулярно возрастает, увеличивается число техногенных рисков.

Разливы нефти

Разливы нефти, вызванные обычно авариями на танкерах, представляют исключительную опасность для каланов. Даже очень незначительное количество нефти, попавшее в воду, приводит к тому, что остевые волосы меха каланов слипаются, нижний пуховой слой смачивается и животные умирают от переохлаждения. Кроме этого, разливы нефти имеют много других негативных последствий и вызывают отравление пищи каланов, имеют прямое негативное воздействие на печень, почки, глаза животных.

Например, после аварии танкера нефтяной компании Exxon в 1989 году у побережья Аляски было загрязнено место обитания одной из крупнейшей колонии северных каланов — около 4000 особей. Около тысячи каланов погибли сразу, остальных множество добровольцев пытались спасти, отмывая их вручную от остатков нефти, а также давая им витамины и лекарства, защищающие их от простуды. Однако, несмотря на все предпринятые колоссальные усилия, лишь единицы из 4 тысяч животных выжили после этой аварии. Последствия этого разлива до сих пор негативно сказываются на популяции каланов в регионе.

Загрязнение окружающей среды и болезни

Продолжающееся загрязнение окружающей среды негативно сказывается на каланах как непосредственно, так и косвенно, загрязняя и уничтожая их пищу. Кроме этого, особенность спаривания каланов, связанная с открытыми ранами на носу у самок, приводит к тому, что каланы легко заражаются возбудителями различных инфекционных заболеваний, если они попадают в морскую воду. В период с 1992 по 2002 год более 40 % каланов погибли от различных инфекций. Один из таких возбудителей регулярно попадает в море из-за высокой плотности расселения домашних кошек. Кошки переносят в себе паразитический микроорганизм Toxoplasma gondii, который попадает в сточные воды с их экскрементами, а для многих каланов этот микроорганизм смертельно опасен.

Проблема генетического разнообразия

В качестве ещё одного фактора, увеличивающего смертность среди каланов, учёные называют резкое снижение генетического разнообразия популяции, связанное с массовым истреблением XVIII—XIX веков. Исследователи пришли к выводу, что многие гены современных каланов имеют лишь несколько аллелей, в то время как те же гены в популяции 300-летней давности имели десятки аллелей. Уменьшение генетического разнообразия популяции снижает приспособляемость каланов к различным негативным факторам и снижает их иммунитет.

Учёные заметили, что многие колонии каланов восстановились после истребления лишь из нескольких особей. Так например, весь подвид калифорнийского калана считался полностью истреблённым ещё в конце XIX века, однако в 1938 году люди неожиданно обнаружили этих каланов в Калифорнии. Учёные предполагают, что всего в начале XX века сохранилось менее 2000 каланов.

Другие проблемы

Хотя часть подобных усилий имела успех, многие попытки искусственного переселения каланов в исконные места обитания, где до этого они были истреблены, приводили к массовой гибели животных. Экологам не сразу удалось подобрать безопасные условия для транспортировки животных, а также верно оценивать возможность каланов прижиться на новом месте.

Пострадали каланы и от ядерных испытаний на Аляске, проводимых США на острове Амчитка в районе между 51.35, 178.61666751°21′ с. ш. 178°37′ в. д. / 51.35° с. ш. 178.616667° в. д. и 51.65, 179.48333351°39′ с. ш. 179°29′ в. д. / 51.65° с. ш. 179.483333° в. д. в шестидесятые — семидесятые годы XX века. После каждого испытания смертность каланов в регионе резко возрастала, у животных, погибших от последствий ядерных взрывов, были повреждены лёгкие, сердце, мозг.

Просмотров: 22274

|

|