Биология - Холерный вибрион

09 февраля 2011Оглавление:

1. Холерный вибрион

2. Патогенность

| Vibrio cholerae | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

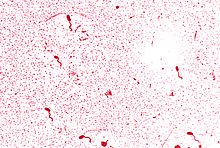

Vibrio cholerae, ТЭМ.

|

||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Латинское название | ||||||||||||||

| Vibrio cholerae Pacini, 1854 |

||||||||||||||

|

Холерный вибрион — грамотрицательная, факультативно-анаэробная подвижная бактерия рода Vibrio. Открыта Р. Кохом в 1883 г. Vibrio cholerae серогрупп О1 и О139 являются возбудителями холеры и отнесены ко II группе патогенности.

Биологические свойства

V. cholerae размножается в планктоне, обитающем в пресной и солёной воде, источником также являются заболевшие и бактерионосители. Геном V. cholerae состоит из двух хромосом, первая размером 2961149 п.н. и имеет 2770 открытых рамок считывания, вторая размером 1072315 п.н. и содержит 1115 открытых рамок считывания.

Морфология

Грамотрицательный вибрион, имеет форму палочки размером 1,5-4 × 0,2-0,4 мкм, изогнутой в виде запятой. Подвижен, имеет монотрихиально расположенный жгутик. Не образует спор и капсул.

Культуральные свойства

Хемоорганогетеротроф, факультативный анаэроб. Размножается на простых питательных средах, на плотных питательных средах образуются круглые, прозрачные, голубоватые колонии, обладающие слабой опалесценцией, на жидких питательных средах — лёгкое помутнение и плёнка. Растёт на щелочном агаре, на TCBS-агаре растет в виде плоских, 2-3 мм в диаметре жёлтых колоний. Вырабатывает протеазы, утилизирует углеводы — лактозу, глюкозу, мальтозу, маннит и сахарозу, образует индол, продуцируют индофенолоксидазу, декарбоксилизируют лизин и орнитин, образуют сероводород.

Антигенные свойства

V. cholerae имеет соматический О-антиген и жгутиковый H-антиген. По строению О-антигена подразделяются на 140 серогрупп. V. cholerae серогруппы О1 и серогруппы О139 являются возбудителями холеры. Непатогенные и условнопатогенные V. cholerae, не принадлежащие к 1 серогруппе, называют вибрионами не 01. Различают три серовара — Огава, Инаба и Гикошима. Последний серовар - переходный между двумя первыми; многие в настоящее время оспаривают его существование.

Просмотров: 10778

|

|